カテゴリ:学校生活

2024.12.06 職員研修

今年度のカリキュラム・マネジメント研修のテーマは、「スクールポリシーの具現化」です。日々の教育実践を意識化・可視化することによってスクールポリシーに基づいた取り組みが行われているかを再確認し、課題を共有したうえで、職員が一体となって教育目標を達成していくことを目的としています。

第1回研修会(7月)では各教科の特性に考慮し、教科単位で「スクールポリシーをどのように具現化すべきか」について課題を抽出しました。今回の研修会では、第1回研修会で取りあげた課題についてどの程度取り組むことができたのか、達成度の確認をおこないました。

前半は教科単位でグループ編成し、主にグラデュエーション・ポリシーとカリキュラム・ポリシーの振り返りを行い、後半はグループを解体し、教科混合のグループ編成でアドミッション・ポリシーについて意見交換を行いました。

今後もスクールポリシーに対する検証を重ねながら、学校目標達成に向けて職員一丸となって実践を継続していけるよう、努めていきたいと思います。

|

|

2024.12.04 献血

12月2日(月)

群馬赤十字血液センター様にご来校いただき、本校の恒例となっている献血を実施しました。

保健委員会の生徒がお昼休みに放送を入れたり、生徒会クラスルームを活用したり献血協力者の呼びかけをしたりしたこと等により、約100名の生徒が応募してくれました。応募者の中には、事前に献血について質問に来て、体調管理をする生徒もおり感心いたしました。

今年も快晴で風もなく献血日和。献血が初めてだった2年次は緊張する様子も見られましたが、3年次は2回目の生徒が多く、献血カードも持参し慣れた様子がうかがえました。

高校生のときに初めて献血したことがきっかけで大人になってからも献血を続ける人が多いようです。献血会場は県内に献血ルームが3カ所(高崎、前橋、太田)、献血バスも運行しています。詳しくは群馬赤十字センターのHPをご覧下さい。

群馬県赤十字血液センターの皆様、ありがとうございました。

ありがたいことに今年も快晴 ありがたいことに今年も快晴献血バス2台で来てくださいました。 |

受付会場では、タブレットを使い、 受付会場では、タブレットを使い、問診等もスムーズです。 |

指先から採血し、血液型検査(初回のみ)と 指先から採血し、血液型検査(初回のみ)と貧血検査を実施します。 |

献血中も→ 献血中も→ |

さわやかな笑顔を見せてくれた→ さわやかな笑顔を見せてくれた→ |

3年次の生徒です。 3年次の生徒です。 |

今年度の参加記念品は 今年度の参加記念品は自分の血液型入りキーホルダーです。 |

生徒にも職員にも大好評でした。 生徒にも職員にも大好評でした。 |

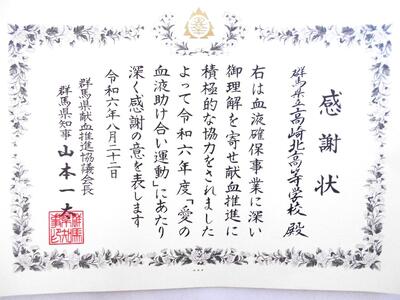

今年度 今年度群馬県献血推進協議会長賞 をいただきました! |

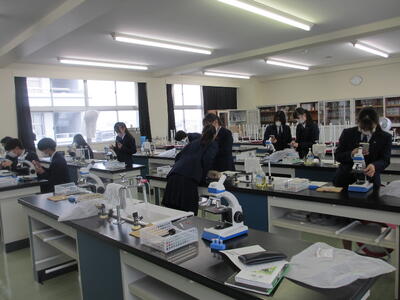

2024.11.20 化学実験の様子

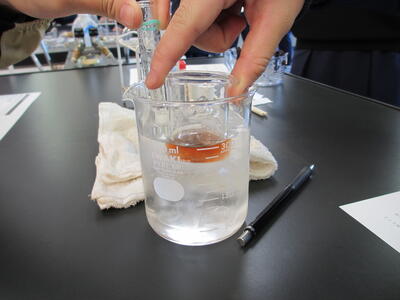

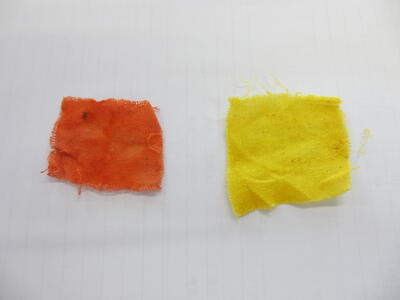

3年生の化学実験の様子です。アゾ染料の合成なので、汚れ防止のため体育着で参加している生徒もいます。化学実験室にもエアコンを設置してもらえたので、長きにわたりお世話になったストーブとはこの冬でお別れです。

氷冷しながら慎重に 氷冷しながら慎重に |

明るい実験室 明るい実験室 |

昭和からあるストーブ 昭和からあるストーブ |

他の班の結果はどうかな? 他の班の結果はどうかな? |

きれいに染まりました きれいに染まりました |

2024.10.21 サイクルサミット

10月21日㈪に群馬県教育委員会が主催する「サイクルサミット」へ本校の生活委員交通係の1年生2名が参加しました。

場所は西毛自動車教習所です。さまざまな講義の他に以下に紹介してある4つの事故再現を体験し、自転車運転時の危険性を学びました。

「駐停車車両の側方通過時の注意点」 「駐停車車両の側方通過時の注意点」停車中の車から急に人が降りてくる場合があります。 |

「歩道通行時の注意点(スマホ・イヤホン)」 「歩道通行時の注意点(スマホ・イヤホン)」車が横に来て見えるまで全く気づけませんでした。 |

「信号機のある交差点で起こる事故再現と注意点」 「信号機のある交差点で起こる事故再現と注意点」右折する自動車から自転車は見えづらいです。 |

「信号機のない交差点での事故再現と注意点」 「信号機のない交差点での事故再現と注意点」一時停止は自転車も必ず止まりましょう。 |

2024.09.18 献血セミナー

9月18日(水)の放課後、群馬赤十字血液センターから講師の先生をお招きし、献血セミナーを実施しました。

本セミナーは、昨年度の保健委員から献血をもっと校内に普及させるために「献血セミナー」を実施してはどうかとの提案のもと今年度の初めての試みとなりました。

セミナーでは、献血についてクイズなどを交えながら大変わかりやすくご講義いただき、有意義な時間となりました。

今回のセミナーを受け12月に予定している献血では、たくさんの人が献血を希望してくれることを期待します。

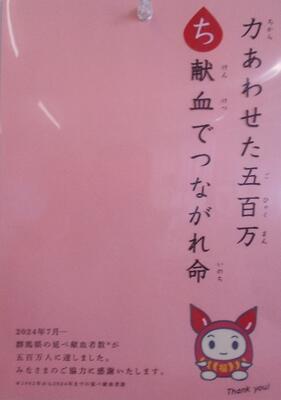

クリアファイルについて

2024年7月、群馬県の延べ献血者数500万人達成記念ファイルもいただきました。

セミナーポスター セミナーポスター |

講義の様子 講義の様子 |

クリアファイル クリアファイル |

クリアファイル クリアファイル |

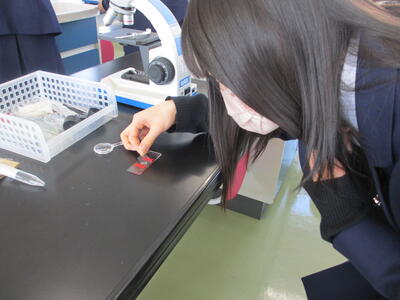

2024.09.13 ブタの眼球の解剖

ブタの眼球の解剖 9月13日(金)

生物選択の授業で、ブタの眼球の解剖をしました。一人一つの眼球を、ありがたく解剖させていただきました。

生徒たちは、積極的に取り組み、多くの生徒が摘出した水晶体を持って帰りました。家庭でもアカデミックな話題で盛り上がってほしいです。

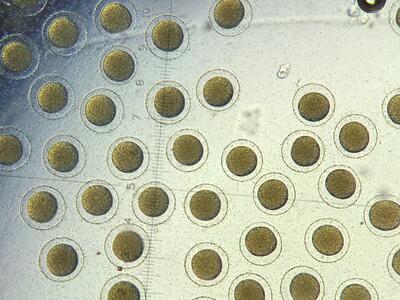

授業の最後に7月に受精させたタコノマクラの受精卵が発生と変態を経て、稚ウニになったものを観察しました。

生徒の感想を掲載します。

① ピンセットとハサミを使ったので、解剖医になった気分で楽しかった。眼球は小さいのに多くの構造がぎっしり詰まっていた。網膜は血管も含めてうまく観察でき、大事な部分であることが理解できた。また、網膜剥離のイメージを持つことができた。

② ゼリー状のガラス体がたくさん入っていて、前半球には水晶体があった(まわりに黒いチン小帯が付着していた)。水晶体は虫眼鏡みたいに文字を拡大させることができる。後ろ半球には網膜がはがれそうになりながら、盲班の部分にくっついており、血管が見えた。

③ 視神経の集まっている様子を見ることができた。強膜がとても厚くて、ハサミが入りにくく、眼球の中身が大事に守られているということが分かった。チン小帯と毛様体の区別はつきにくく、毛様体の厚みは案外薄かった。水晶体とガラス体のきれいさに感動した。

先生による手順のレクチャー 先生による手順のレクチャー |

本物は最高の教材 本物は最高の教材 |

静かな熱気がこもる実験室 静かな熱気がこもる実験室 |

タコノマクラの稚ウニ 直径1mmくらいです。 タコノマクラの稚ウニ 直径1mmくらいです。 |

2024.09.10 性・エイズ講演会

9月10日(火)5限目 会議室から配信し1年生各クラスでリモート話を聞く形で性・エイズ講演会を実施しました。

デートDVや望まない妊娠、性感染症を防ぐ方法などについて動画や資料を示していただき大変分かりやすく教えていただきました。

各クラスの保健委員が会議室で司会進行や質問、謝辞などを担当し、スムーズな運営を実施してくれました。

|

|

|

|

2024.07.18 カリキュラムマネジメント研修(職員研修)

昨年度は、高北に通う生徒たちの姿から「備わっている力」「足りない力」を洗い出し、グラデュエーション・ポリシー GP(育成を目指す資質・能力に関する方針)とカリキュラム・ポリシー CP(教育課程の編成及び実施に関する方針)を設定し、GPとCPの内容から、今後どのような生徒に入学してほしいかアドミッション・ポリシー AP(入学者の受入に関する方針)も設定する研修を行いました。

今年度は以下の2点について各教科で話合いを行いました。

①スクールポリシーを具現化できているか

②スクールポリシーの達成度

「①スクールポリシーを具現化できているか」では、GP・CP・AP、それぞれのスクールポリシーを各教科の日々の学習の中でどのように指導し、生徒の学びにつながっているのか考え、「②スクールポリシーの達成度」はどの程度であるか把握し、これからの取組について考えました。

今後も職員研修を通して、職員のスキルアップをしていきたいと思います。

|

|

|

|

|

|

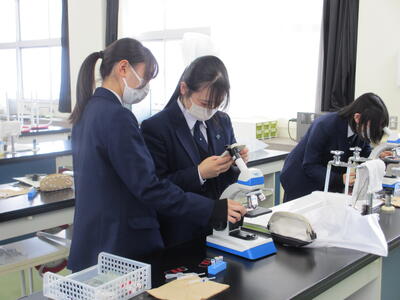

2024.07.12 プルテウス幼生の観察

お茶の水女子大学海洋教育促進事業 日本財団「海と日本2024」“教室に海を”プロジェクトの一環である【海と日本PROJECT全国一斉ウニの発生体験2024年夏タコノマクラ】に参加して、理科部と3年次の選択生物の生徒が受精と観察の実験をしました。

海と日本PROJECT イベントとしてのウニなどの海洋教材提供(令和6年夏)

海と日本PROJECT 全国一斉ウニの発生体験 2024年夏 タコノマクラ

群馬県では、気軽に海で教材を確保してくるのは困難です。実験材料を無償提供していただける本プロジェクトは大変ありがたく、授業の単元のタイミングが合う年は参加させていただいております。

3年次の生物選択生徒は、引き続き、発生途中のプルテウス幼生を顕微鏡で観察しました。受精から約1週間経ち4腕プルテウス幼生に育っています。先生からタコノマクラってどんな生き物なのか、棘皮動物の仲間にどんな生物がいるのかなどの話を聞いた後、生徒たちは各々の関心の向くまま自由に観察しました。生き物の観察の楽しさや発生の不思議さ、海が生命で満ちていることなどを感じてもらえたと思います。

スポイトで吸い上げます スポイトで吸い上げます |

胃袋が空の幼生 胃袋が空の幼生 |

エサのケイソウで胃袋が満たされた幼生 エサのケイソウで胃袋が満たされた幼生 |

生徒の実験観察プリントから、感想をいくつか紹介します。

受精膜があがる様子を観察できた。資料集で見ていたものが実際に見られてよかった。検鏡していたら5匹くらいの胚が集まってきたので明るいところに集まる性質があるのかもしれないと思った。プルテウス幼生の腕の先っぽが赤くなっていて不思議だった。食事をしている幼生のほうが赤みが強く胚の中心部の動きが活発だった。

受精膜があがるのが思ったより速くて膜が作られる瞬間は見逃してしまった。原腸胚では激しく動き回るものとゆっくり動き回る個体とに分かれ、その違いが何によるのか気になった。またきれいな形になれていない胚もあり興味深かった。口と肛門がしっかり分かった。プルテウス幼生では腕の先端が赤くなっているがそれは何なのだろうか。

受精では最後の方に観察した卵に受精膜があがっており、膜があがる様子は観察できませんでした。割球が思った以上にきれいに卵割していました。4~8細胞期では割球の大きさがほとんど同じでしたが、2細胞期では大きさの異なるものが多かったのが見えてよかったです。一日たつと口で凹んでいたところが平たくなっていました。くるくると回って動いていたので見える角度が変わったり、移動していたのでスケッチが難しかった。細かいところまでしっかりと見ることができ、理解を深めることができました。プルテウス幼生は全体的に透明だったので立体感を感じることができました。

すごく小さな胚が成長すると手のひら大になるということが改めて実感でき、生物はとても興味深いと感じた。教科書で見るより実際にどう動いているのかを見ることができ、良い経験になったと思う。腕の部分などがはっきり見られて感動した。体が透けているため、食べた珪藻の色が観察出来て面白かった。思っていたよりも激しく動きまわるのでスケッチが大変だった。

受精前、精子が卵の周りを勢いよく泳ぎまわっていた。受精後、受精卵の周りから透明な受精膜が周りを囲っていった。自分の目で受精卵・受精膜・2~8細胞期・胞胚・原腸胚を確認できた。プルテウス幼生はそれまでの胚と全く形が違うことに驚いた。V字の凹みがある方の口では立体に見えると大きくくぼみがある。餌を捕食する前と後では形状が違っていた。

受精膜の中に割球が増えたり、次第に割球が小さくなっていった。プルテウス幼生より、プリズム幼生や原腸胚の方がくるくるとよく回っていた。段々と腕が伸びていく過程を見て、生命の成長の仕方が神秘的だと思った。腕の末端に赤色の小さな点が集束していたのが謎だった。

2024.07.05 タコノマクラ受精実験

お茶の水女子大学海洋教育促進事業 日本財団「海と日本2024」“教室に海を”プロジェクトの一環である【海と日本PROJECT全国一斉ウニの発生体験2024年夏タコノマクラ】に参加して、理科部と3年次の選択生物の生徒が受精と観察の実験をしました。

海と日本PROJECT イベントとしてのウニなどの海洋教材提供(令和6年夏)

海と日本PROJECT 全国一斉ウニの発生体験 2024年夏 タコノマクラ

群馬県では、気軽に海で教材を確保してくるのは困難です。実験材料を無償提供していただける本プロジェクトは大変ありがたく、授業の単元のタイミングが合う年は参加させていただいております。

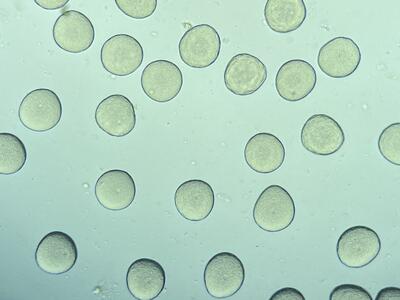

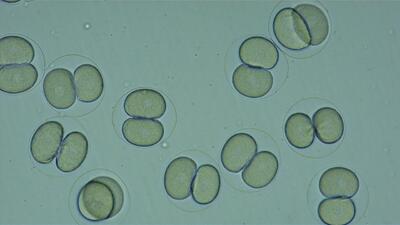

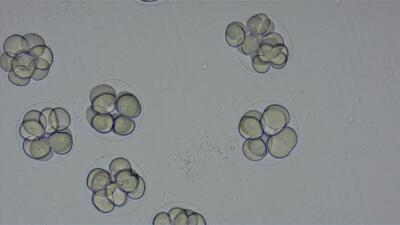

3年次の生物選択生徒は、顕微鏡で受精の瞬間を観察したり、前もって受精させておいた、卵割後の受精卵や原腸胚などを観察しました。

生徒たちは、卵に向かって泳ぐ精子の頑張る様子を応援しながら、時間をかけてじっくり観察していました。実験結果は提供元に報告され、後日オンラインでの報告会が開催されます。

このまま、実験室でプルテウス幼生まで育てます。夏場は温度管理が難しく、24時間冷暖房が完備されているわけではない実験室で、繊細なタコノマクラの受精卵をどこまで育てられるかはわかりませんが、無事にプルテウス幼生まで育ったら、希望する生徒と理科部の生徒が、プルテウス幼生から稚ウニに育てるポケット飼育にも挑戦します。

受精方法を共有しています 受精方法を共有しています |

1人1台LED光源付き顕微鏡があります 1人1台LED光源付き顕微鏡があります |

受精卵見つかった? 受精卵見つかった? |

タコノマクラの未受精卵 タコノマクラの未受精卵 |

受精卵が最初の卵割をしたところ 受精卵が最初の卵割をしたところ |

どんどん卵割が進みます どんどん卵割が進みます |

2024.05.17 1学期中間考査まで一週間を切りました

来週5/22~24の3日間で1学期中間考査が行われます。

考査一週間を切り、早朝や放課後に教室で勉強をする生徒が多くみられるようになりました。

1年生にとっては高校入学後、初めての定期考査となります。仲間同士で教え合いもしながら、頑張っているようです。

|

|

2024.03.11,19 弁護士による出前授業

3月11・19の両日、2年次「公共」で、弁護士による出前授業が開催されました。

テーマはブラック企業対策を目的とした「ワークルールを学ぼう」と成年年齢引き下げに伴う消費者問題に巻き込まれないための「これだけは知っておきたい 若者を狙った消費者トラブルとその対応」の二つで、参加した生徒たちは労働法や民法について学習していました。

高校生にも身近な具体例を挙げて、弁護士としての体験も交え、話をしてくださり、生徒たちはメモを取りながら熱心に聞き入っていました。

|

|

2023.12.04 献血

12月4日(月)毎年恒例の献血を実施しました。

今年度も保健委員の生徒の呼びかけにより、2,3年次111名の生徒から応募がありました。

献血日は今年も快晴で、校長先生をはじめ教職員も生徒と一緒に献血に協力し、献血会場は終日人が絶えることがありませんでした。

献血が初めてだった2年次の生徒は緊張する場面も見られましたが、3年次は2回目の生徒が多く慣れた様子でした。

高校生のときに初めて献血した献血がきっかけで大人になってからも献血を続ける人が多いようです。

献血会場は県内に献血ルームが3カ所(高崎、前橋、太田)、献血バスも運行しています。詳しくは群馬赤十字センターのHPをご覧下さい。

今年度も2台で献血を 今年度も2台で献血を実施していただきました |

実施前の説明も丁寧です 実施前の説明も丁寧です |

指先から採血し、血液型検査 指先から採血し、血液型検査(初回のみ)と貧血検査を実施します |

採血時は緊張するようですが、 採血時は緊張するようですが、スタッフさんの優しい声かけや手際よい 丁寧な作業のお陰で肩の力を抜いて リラックスして過ごせていました |

広々ゆったりした空間のバス内です 広々ゆったりした空間のバス内です |

群馬県赤十字センターの皆様 群馬県赤十字センターの皆様ありがとうございました |

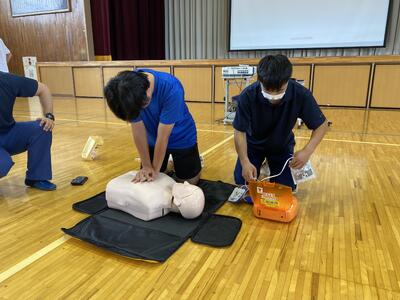

2023.07.21 普通救命講習会

7月21日(金)本校第1体育館にて、高崎北消防署群馬分署の皆さんに講師としてお越し頂き、普通救命講習会を行いました。参加者は各運動部からの代表生徒と教員です。講習会は、ダミー人形や練習用のAEDなどを用いながら、実際の救命現場を想定したロールプレイングを中心に行われました。参加者も実践さながらに講習に取り組んでおり、とても充実した講習会となりました。

関係の皆様にはご協力いただき大変ありがとうございました。

学校での開催は4年ぶりです。 学校での開催は4年ぶりです。 |

ペアになり傷病者と救助者役をやりました。 ペアになり傷病者と救助者役をやりました。 |

心肺蘇生トレーニングツール「あっぱくん」 心肺蘇生トレーニングツール「あっぱくん」で心臓マッサージの練習中です。 |

終盤には技術も上達し、 終盤には技術も上達し、連携よく活動できていました。 |

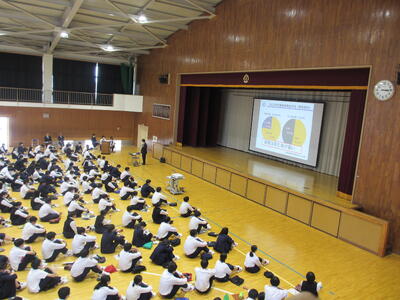

2023.05.16 交通安全教室

2023.05.16交通安全教室が行われました。

全校生徒が集まっての交通安全教室は数年ぶりです。

今年度はJAFから金子公一様をお招きして、高校生に自分事に感じてもらえるような内容で講演をしていただきました。

生徒の自転車マナーは地域の人たちも見ています。

これを機に、今一度自分の行動を見直して、命を守るためにどうしたらいいか考えて欲しいと思います。

群馬県の自転車事故は8年連続ワースト1位 群馬県の自転車事故は8年連続ワースト1位 |

司会進行は生活委員が行います 司会進行は生活委員が行います |

生徒謝辞 生徒謝辞 |

2023.04.19 体育着一新!

高北の体育着が新しくなりました。

学年カラーがアクセントになって、シャープなデザインです。

モデルをしてくれた1年生ありがとうございます。

|

|

|

2023.03.16 合格発表

受験生の皆さんお疲れ様でした。

合格された皆さんおめでとうございます。

テレビ取材の放送時間は以下のとおりです。

NHK 18:30~19:00 ほっとぐんま630内

群馬テレビ 18:00~18:35 JUST6内、20:00~20:50 NEWS eye 8 内

テレビカメラが回っている中 テレビカメラが回っている中番号の確認に集まってきた受験生達 |

力強くガッツポーズする姿や 力強くガッツポーズする姿や歓声をあげて親御さんと喜ぶ姿が見られました |

窓から見守っていた在校生からも拍手が 窓から見守っていた在校生からも拍手が後ろから「チャイム鳴ったよ~」の声 |

2023.02.17 バフンウニ受精実験2022冬②

お茶の水女子大学海洋教育促進事業 日本財団主催の「海と日本PROJECT」の一環である【全国一斉ウニの発生体験 2022年度冬

~学校や自宅でバフンウニの発生を見守ろう!~】に参加して、2年次の選択生物の生徒が受精と観察の実験をしました。

全国一斉ウニの発生体験 2022年度冬 ~学校や自宅でバフンウニの発生を見守ろう!~

群馬県では、気軽に海で教材を確保してくるのは困難なので、実験材料を無償提供していただける本プロジェクトに参加しています。

今年度で3年連続での参加です。

2回目の実験では、生徒が受精させた受精卵を大きなビーカーで育て、プルテウス幼生に成長した段階を観察します。

プルテウス幼生になると、大きさも大きくなり、卵のようにはじっとしていてくれません。

活発に泳ぎ回る幼生にピントを合わせるのは大変ですが、なんとか撮影しようとがんばっていました。

倍率を上げると、幼生の内臓が動いているのもわかり、思わず声が上がっていました。

この後、有志の生徒がプルテウス幼生のポケット飼育に挑戦する予定です。

その前に学年末テストが・・・。

観察後に時間があればテスト勉強もできましたが、結局まるっと観察で終わってしまいました。

文系生物選択クラス 文系生物選択クラス |

プルテウス幼生 プルテウス幼生 スマホでこんな感じに撮れます 動き回るのでピントが甘くなりがち |

資料と見比べてみて育ちはどうかな? 資料と見比べてみて育ちはどうかな? |

理系生物選択クラス 理系生物選択クラス |

やさしくカバーガラスをかけます やさしくカバーガラスをかけます |

幼生を試験管からピックアップ 幼生を試験管からピックアップ |

2023.02.10 バフンウニ受精実験2022冬①

お茶の水女子大学海洋教育促進事業 日本財団主催の「海と日本PROJECT」の一環である【全国一斉ウニの発生体験 2022年度冬

~学校や自宅でバフンウニの発生を見守ろう!~】に参加して、2年次の選択生物の生徒が受精と観察の実験をしました。

全国一斉ウニの発生体験 2022年度冬 ~学校や自宅でバフンウニの発生を見守ろう!~

群馬県では、気軽に海で教材を確保してくるのは困難なので、実験材料を無償提供していただける本プロジェクトに参加しています。

今年度で3年連続での参加です。

千葉県にあるお茶の水女子大学湾岸生物教育研究所から、バフンウニの未受精卵と精子が届き、それらを小分けして生徒に配布し、顕微鏡下で受精させ、受精膜が形成される瞬間を観察しました。

また、実験前に受精させておいた受精卵を配付し、卵割した状態のものや原腸胚に成長したものも観察しました。

理系クラスの生物選択です 理系クラスの生物選択です |

受精膜がきれいにあがりました 受精膜がきれいにあがりました |

選択授業なので実験室も広々使ってます 選択授業なので実験室も広々使ってます |

顕微鏡+スマホアダプターを使って 顕微鏡+スマホアダプターを使って受精の様子を撮影しています |

タイミングがいいと、 タイミングがいいと、見ている内に卵割が進みます |

協力して実験をしています 協力して実験をしています本物を見ることは大切ですね |

2022.12.07 献血

12月7日(水)毎年恒例の献血を実施しました。献血日は毎年快晴です!

今年度も保健委員の生徒が呼びかけをしてくれたおかげで110名の応募がありました。新型コロナウイルスの影響等を受け献血者は例年よりも少ない数となりましたが、改めて高北生の優しさを感じました。

献血した生徒からは「献血を続けていきたい」「採血の痛みはそれほど気にならなかった」「卒業後は献血ルームに行こうと思う」などの感想を聞くことができました。

現在、血液の在庫が最も厳しい状況にあり、献血ルームでは受付時間を延長しているほどだそうです。県内に献血ルームが3カ所(高崎、前橋、太田)、献血バスも運行しています。お時間のある人はご協力お願いします。詳しくは群馬赤十字センターのHPをご覧下さい。

お馴染みの献血バス お馴染みの献血バス |

丁寧な問診 丁寧な問診 |

いろんな機材がありますね いろんな機材がありますね |

バスの中も意外と広いです バスの中も意外と広いです |

血管を探しています 血管を探しています |

採決後の注意事項を読んでいます 採決後の注意事項を読んでいます |